微創媽媽手鬆解術

媽媽手常見於產後婦女與長時間用手族群,主要因腱鞘發炎導致手腕與拇指疼痛。避免過度使用、保持正確姿勢與適度伸展能有效預防。初期治療包含護具固定、物理治療與注射,若病程嚴重或保守治療無效,微創媽媽手鬆解術能降低風險,加速恢復,讓患者重拾日常生活。

什麼是媽媽手?

「媽媽手」的醫學名稱是狹窄性腱鞘炎(De Quervain’s Tenosynovitis),是一種常見的手腕與拇指疼痛問題。媽媽手最早由瑞士醫師 Fritz de Quervain 於 1895 年描述,因此又稱 狄魁文氏症候群。此疾病主要影響第一伸肌腱鞘室,也就是靠近拇指根部的纖維通道。當伸拇短肌(EPB) 與 外展拇長肌(APL) 經過此區時,因腱鞘狹窄與摩擦而發炎,導致疼痛與功能受限。

為什麼叫「媽媽手」?

因為新手媽媽在抱嬰兒、餵奶、換尿布等日常照顧中,手腕與拇指反覆承受壓力,很容易發生此症,因此被俗稱為「媽媽手」。但實際上,這種病也常見於辦公室族群、手機重度使用者、運動員 等。

媽媽手的主要成因

1. 過度使用與重複動作-長時間使用手機滑動螢幕、打字、扭毛巾、提重物,都會讓拇指與手腕承受高壓,導致肌腱與腱鞘摩擦受損。

2. 賀爾蒙變化與產後風險-女性在孕期與產後,因賀爾蒙改變導致結締組織鬆弛,腱鞘更容易發炎。這也是為什麼女性患者明顯多於男性。

3. 姿勢不良與生活習慣-抱小孩時若手腕過度彎曲,或拇指外展角度過大,會加重腱鞘負擔。長期不良姿勢是媽媽手的重要誘因。

4. 年齡退化與其他因素-隨著年齡增加,腱鞘與滑膜組織退化,彈性下降,更容易產生狹窄與發炎。此外,急性外傷、長期固定姿勢、系統性疾病(如類風濕性關節炎)也可能是誘因。

媽媽手常見症狀與疼痛範圍

- 疼痛部位:位於手腕靠近拇指側(橈側),有時會延伸至前臂或拇指。

- 疼痛特徵:在握拳、扭轉手腕、用力抓握或伸展拇指時疼痛加劇,早晨起床後特別明顯。

- 伴隨症狀:手腕腫脹、局部壓痛、拇指活動時出現「喀啦聲」或卡住感、握力下降,影響日常功能、手腕緊繃感。

高風險族群

- 女性,特別是 30–50 歲產後婦女-女性罹患率比男性高出 6–10 倍。產後因頻繁抱嬰兒,肌腱負擔大幅增加。

- 家務勞動者-經常洗衣、扭毛巾、提物品的家庭主婦。

- 長時間用手的上班族-打字、滑鼠、文書處理工作者。

- 服務業與工廠勞動者-長時間進行單一手部動作。

- 手機重度使用者(拇指族)-反覆滑動與按壓,造成拇指肌腱負擔。

- 運動愛好者-投擲運動、球拍運動需大量使用拇指力量。

媽媽手自我檢測:

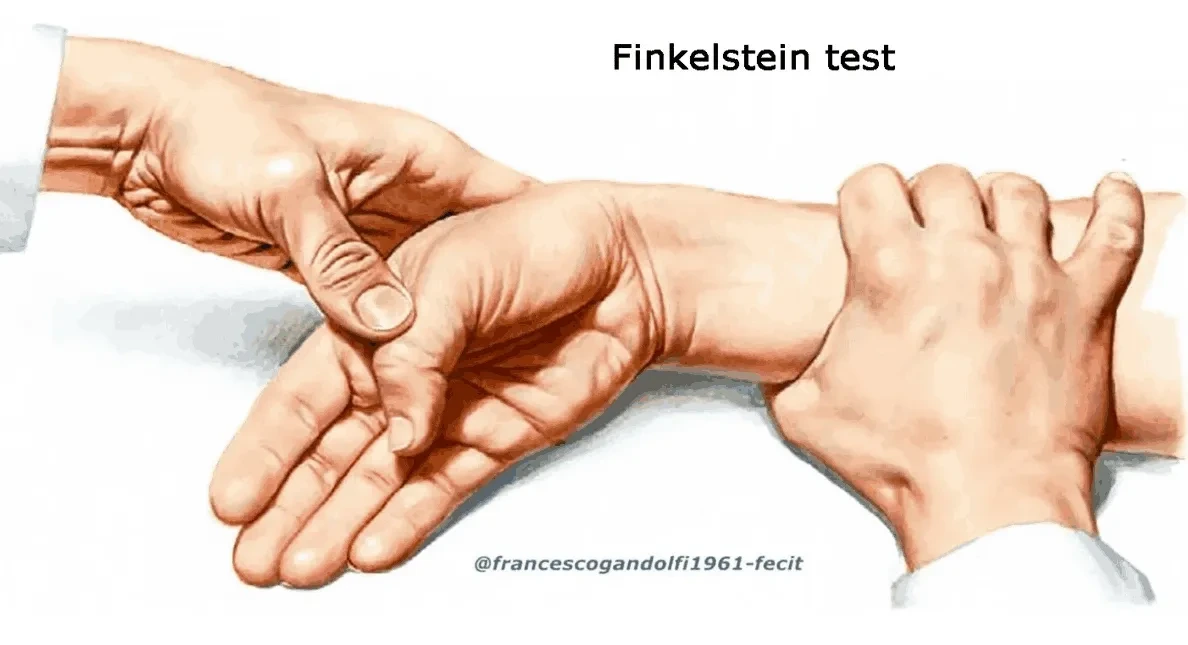

媽媽手自我檢測:- 將大拇指包覆在4指內做握拳動作。

- 再將手腕向尺側(小指側)方向偏移。

- 造成大拇指根部疼痛或無法動作就有高機率是媽媽手

如何診斷媽媽手?

1. 臨床檢查:

· 觸診:在橈骨莖突處會有壓痛,可能摸到腱鞘增厚。

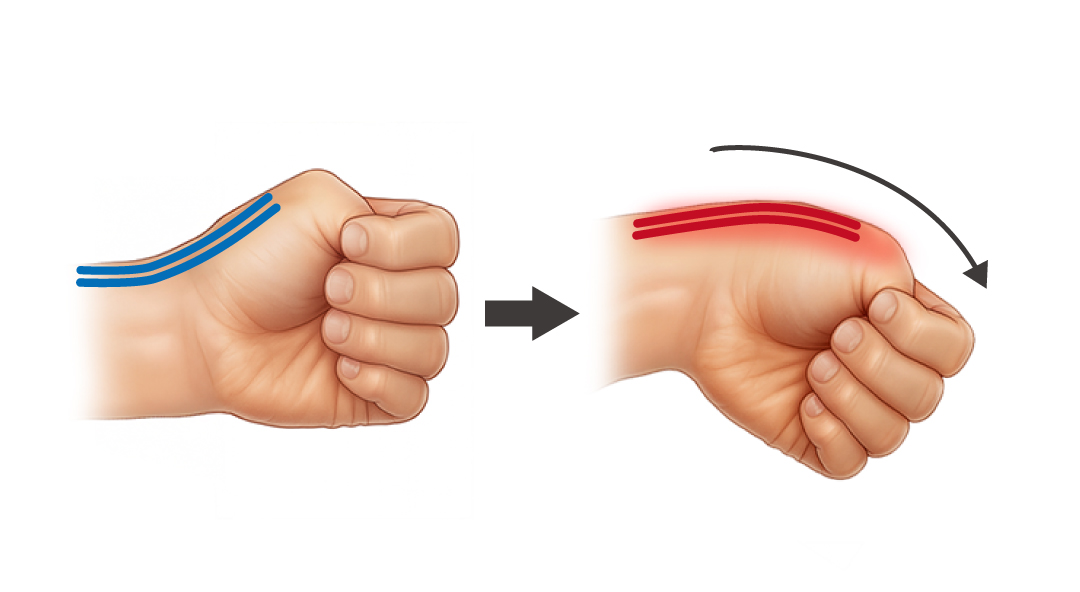

· 芬可斯坦測試(Finkelstein test):將拇指握入掌心,再將手腕向小指方向偏移,若拇指根部產生劇烈疼痛,則高度懷疑媽媽手。

2. 影像檢查:

· 超音波檢查:可發現腱鞘積液、肌腱腫脹,並確認是否存在解剖變異。

3. 鑑別診斷:(其他症狀類似,但並非媽媽手的診斷)

· 腕部關節炎(CMC, STT, radiocarpal):關節施力與夾擠可能會造成疼痛

· 橈神經表淺支壓迫/神經瘤:患處輕敲可能造成麻痛、電到的感覺(Tinel sign)

· 交叉症候群 (intersection syndrome):疼痛的位置在前臂的較為近端

如何預防媽媽手?

- 避免過度使用:減少長時間連續使用拇指,適度休息。

- 保持正確姿勢:抱嬰兒時手腕保持平直,避免過度屈曲。

- 使用護具支撐:護腕或護具能減少腱鞘摩擦。

- 進行伸展與肌力訓練:提升手腕穩定性與彈性。

- 冷熱敷保養:急性期 → 冰敷止痛;慢性期 → 熱敷促進循環

- 符合人體工學的工具:選擇合適的鍵盤、滑鼠與手機配件。

常見的媽媽手治療方式

1. 保守治療:非手術療法

在媽媽手發病初期,通常會先嘗試保守治療,這類方法對許多患者來說效果顯著,主要包含以下幾種:

·護具與副木固定:透過固定手腕和木製,讓受傷的肌腱得到休息,減輕發炎和疼痛。

·物理治療:透過專業的被動拉伸復健,幫助改善肌腱的活動度和柔軟度。

·針劑注射:若疼痛持續,醫生可能會建議局部注射。文獻指出,初期的注射治療能有效幫助超過 70% 的患者完全止痛。

2. 傳統注射與增生療法

· 類固醇注射: 這是傳統的快速止痛方式,能迅速消炎。局部注射的副作用包含肌腱韌帶變脆、皮膚變薄、甚至出現白色斑點,並且限制了組織的修復。

· 增生修復療法: 這種方式旨在促進肌腱組織的修復,而非僅僅止痛。常見的物質包含高濃度葡萄糖、高濃度血小板血漿(PRP)、高濃度血小板纖維(PRF)或羊膜生長因子。

3. 手術治療

當保守治療無效,或疼痛持續影響生活時,就需要考慮進行手術。由於部分患者的解剖構造變異(例如:超過一半的人有異常或重複的肌腱,約 21% 的人有獨立的腱鞘室),保守治療可能難以成功,這時手術鬆解術是必要的。微創媽媽手鬆解術是一種針對中重度患者的有效治療方式。醫師會在局部麻醉下,於手腕靠近拇指處進行小切口,避開神經與血管後,鬆解狹窄的腱鞘,讓肌腱恢復順暢滑動。手術過程精準、安全,通常僅需 15–30 分鐘即可完成。

微創媽媽手鬆解術特色與優勢:

- 切口小、傷口美觀:與傳統手術相比,組織損傷更少。

- 恢復快:多數患者術後幾天即可恢復日常活動。

- 疼痛輕微:術後不適感較低,減少止痛藥需求。

- 降低併發症:微創方式大幅減少神經或組織損傷的風險。

對於保守治療無效或反覆疼痛的患者,微創媽媽手鬆解術是一項 安全、快速、長效的解決方案。大部分患者能在短時間內恢復日常生活。

療程特色

01

精準診斷、個人化方案

透過高解析度超音波與專業臨床評估,在治療前就能掌握精確病灶,量身打造專屬治療計畫,真正直擊根本。

02

複合式治療、加速修復

無論是初期疼痛或慢性病例,透過複合式方案,療效提升復原期縮短,避免反覆發作。

03

微創免動刀、低風險

治療以免動刀或微創為主,幫助患者能再低負擔、低風險下快速恢復日常生活。

常見問題

Q1: 媽媽手的症狀有哪些?

拇指根部靠近手腕處疼痛、腫脹,活動時加劇,可能伴隨卡住或喀啦聲。

Q2:哪些人容易得到媽媽手?

產後婦女、家庭主婦、上班族、手機族、體力勞動者與部分運動員。

Q3:如何自我檢測是否為媽媽手?

進行「芬可斯坦測試」。拇指握入掌心,手腕往小指方向偏移,若拇指根部劇烈疼痛,可能是媽媽手。

Q4:媽媽手會自己痊癒嗎?

治療部位可能有發熱及疼痛感,通常2-7天內會逐漸緩解,請依醫囑服用止痛藥搭配冰敷,避免劇烈運動1-2週,並配合物理治療或復健。

Q5:冰敷還是熱敷比較有效?

急性期用冰敷,慢性期用熱敷。

Q6:恢復期需要多久?

保守治療需 1–3 個月,嚴重者需手術,術後仍需復健。

Q7: 如何預防媽媽手?

避免重複動作、保持正確姿勢、護具輔助、伸展與肌力訓練。

Q8: 媽媽手有哪些治療方式?

包括減少使用頻率、護具固定、物理治療(伸展、按摩、肌力訓練)、口服消炎藥、局部類固醇注射、增生療法及媽媽手鬆解術治療。

**本網站以介紹醫療新知與衛教宣導為目的。本內文名稱與仿單不同之處(部分為仿單核准適應症外的使用介紹,或口語化之俗稱)僅供民眾理解參考;正式療程/儀器名稱、效果等,均以醫師親自說明為準。