膝/髖關節神經阻斷術(Nerve Block)

膝蓋退化不想開刀?神經阻斷術是一種利用超音波或 X 光導引的精準止痛治療,可有效減輕膝關節與髖關節疼痛、改善發炎、提升活動力,適合退化性關節炎、術後疼痛或無法手術者。

什麼是神經阻斷注射?

神經阻斷術是一種「區域止痛治療」,醫師會透過超音波或 X 光導引定位,將藥物精準注射到負責傳遞疼痛的神經周圍,達到止痛與減少發炎的效果,讓關節活動更順暢。這項技術能針對特定神經分支進行阻斷,例如膝關節或髖關節,因為這些部位的神經分佈相當複雜,只有藉由超音波導引才能安全且精準注射。止痛效果通常可維持 2~4 個月,視個人體質與藥物反應而異。若使用含類固醇藥物,臨床上建議 一年內不超過 4 次注射。

常見治療部位與類型

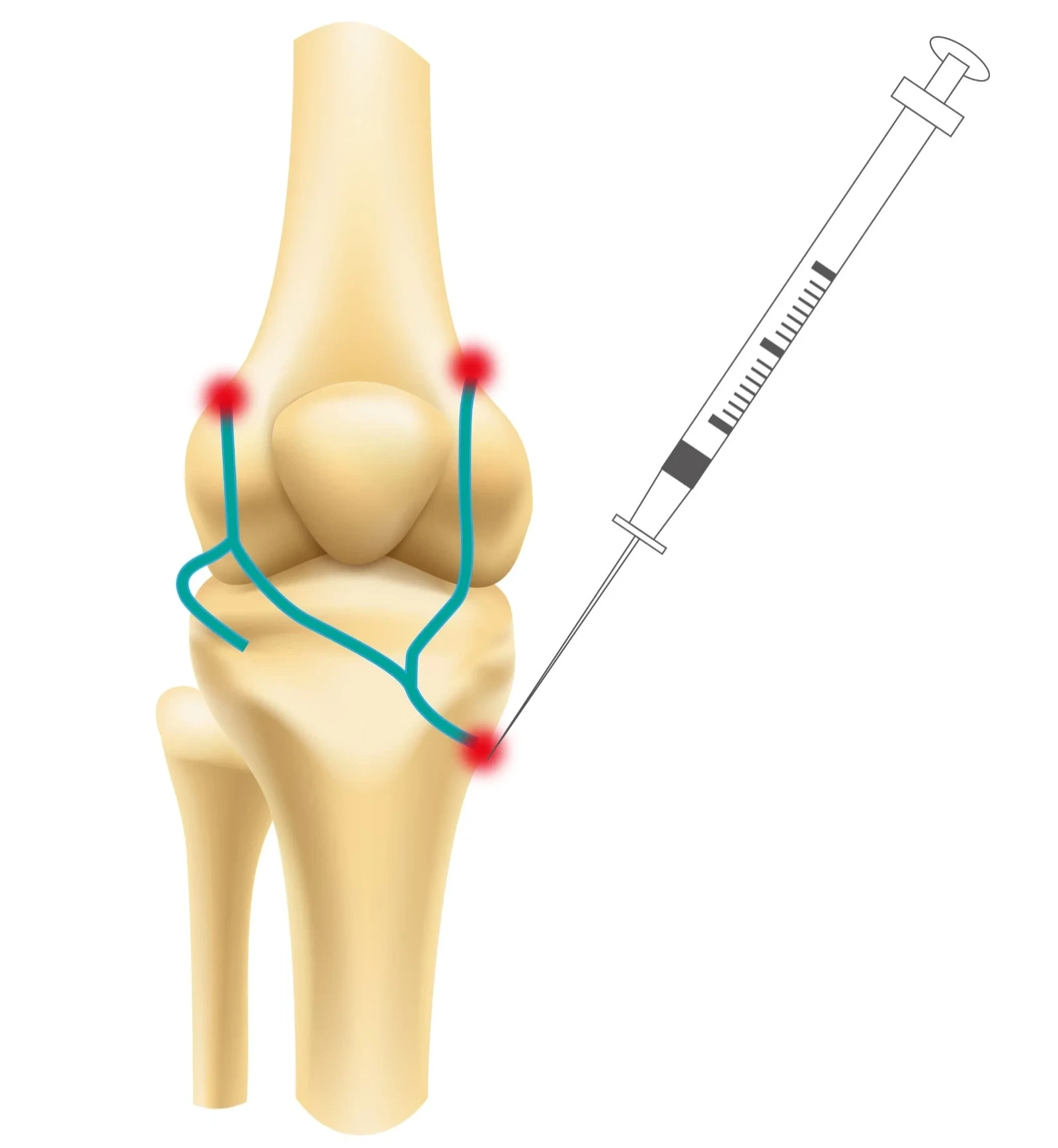

膝關節常用神經阻斷術

- 膝關節神經分支阻斷(Genicular Nerve Block):針對膝周主要痛覺神經。

- 膕動脈與膝關節後囊間隙阻斷(iPACK Block):緩解膝後側疼痛。

- 內收肌通道阻斷(Adductor Canal Block):阻斷隱神經,改善膝內側疼痛。

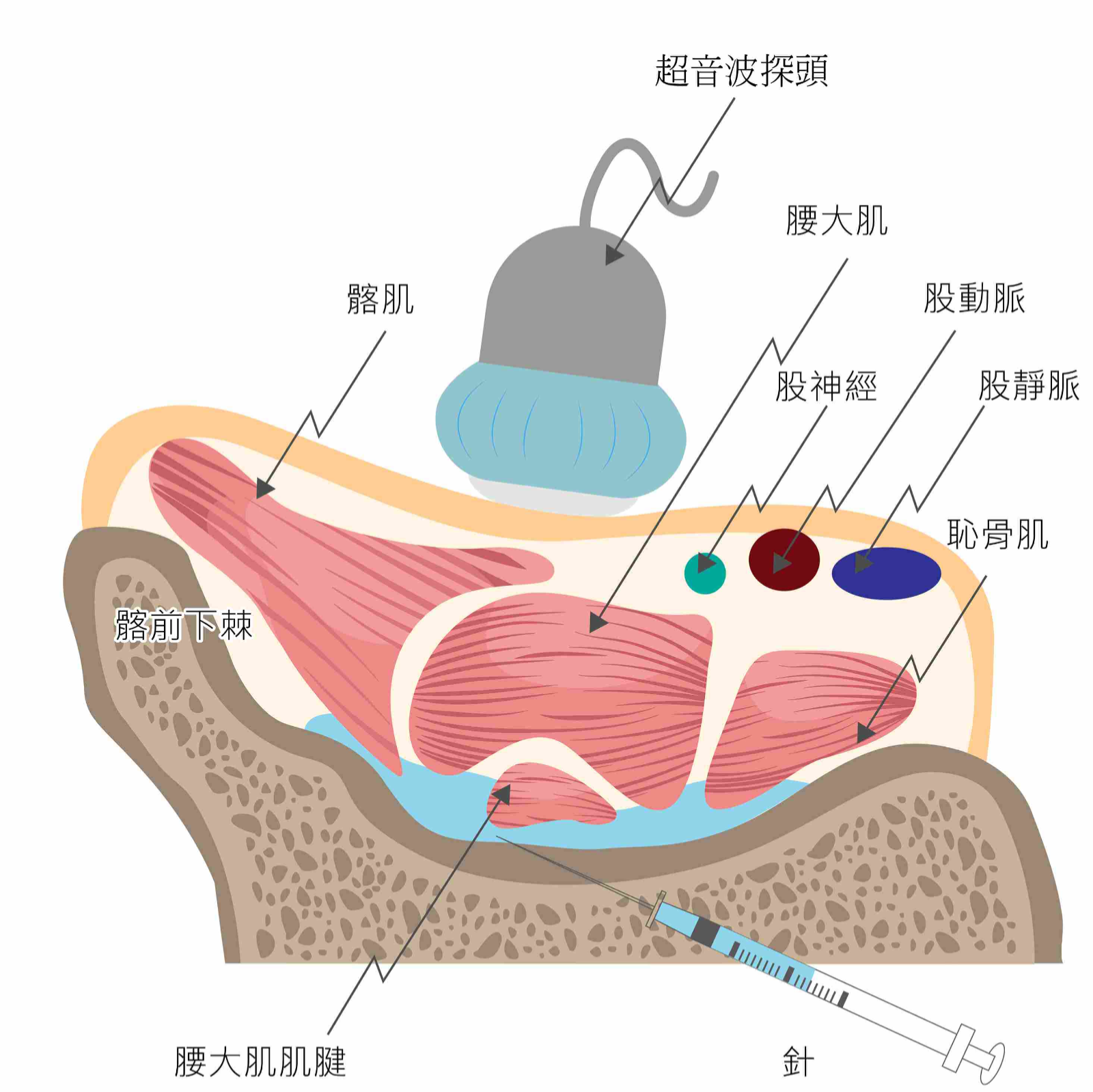

髖關節常用神經阻斷術

- PENG Block(Pericapsular Nerve Group Block):阻斷髖關節囊周圍神經,緩解髖部深層疼痛。

神經阻斷術 vs 一般止痛針有何不同?

| 項目 | 神經阻斷術 | 一般止痛針 |

| 施打位置 | 精準注射神經周圍 | 肌肉或靜脈注射 |

| 導引方式 | 超音波導引或X光導引 | 無須導引 |

| 維持 | 數週~數月 | 約數小時 |

| 是否含消炎藥 | 含局麻與抗發炎藥物 | 多為止痛或消炎藥 |

神經阻斷術是非手術的止痛療法,能針對膝關節、髖關節等疼痛神經精準注射,效果持續數月,適合退化性關節炎與手術禁忌患者。

特色與優勢

✅快速止痛: 疼痛多能在短時間內緩解,效果持續數週至數月。

✅減少止痛藥依賴: 減少口服止痛藥或嗎啡的使用,副作用更少。

✅改善生活品質: 睡眠品質、行走能力與日常活動明顯提升。

✅輔助復健: 疼痛減輕後,更能積極進行物理治療與肌力訓練。

✅延緩手術時間: 對手術風險高者,是重要的止痛替代方案。

誰適合做神經阻斷術?

- 退化性關節炎-膝或髖關節嚴重退化,藥物與復健效果有限者。

- 術前/術後疼痛控制-全膝關節置換(TKA)、全髖關節置換(THA)、膝關節鏡術後止痛。

- 不適合開刀者-因年紀、慢性病或其他原因無法手術。運動後腰臀神經痛、放射痛族群

- 癌症相關疼痛-骨盆或下肢腫瘤侵犯造成頑固性關節痛。

常見副作用與風險

大多數副作用輕微且暫時,包含:

- 注射部位輕微痠痛或瘀青

- 短暫下肢麻木或無力(數小時內恢復)

- 若使用類固醇,可能造成短暫血糖升高(糖尿病患者需注意)

⚠️※如有服用抗凝血劑或患有凝血功能異常等疾病,注射前應告知醫師,並依據醫師的指示停藥後再行注射,以免造成出血相關等併發症。

膝與髖關節的神經分布複雜,涉及股神經、坐骨神經等多條神經分支,必須透過超音波導引,才能精準定位並注射藥物,才能達到理想的止痛效果。

療程特色

01

精準診斷、個人化方案

透過高解析度超音波與專業臨床評估,在治療前就能掌握精確病灶,量身打造專屬治療計畫,真正直擊根本。

02

跨科協作、客製診療

嚴謹術前評估與跨科協作,客製施打位置與濃度比例

03

微創免動刀、低風險

治療以免動刀或微創為主,幫助患者能在低負擔、低風險下快速恢復日常生活。

常見問題

Q1:神經阻斷術注射會很痛嗎?需要全身麻醉嗎?

膝關節神經較多,可能需注射 4~5 個位置;髖關節約 1~2 個部位。多數病人僅需局部麻醉即可完成。除非極度緊張或無法配合者,才需全身麻醉。

Q2:神經阻斷術效果可以維持多久?

一般可維持 2~4 個月,但會因個人體質與神經反應而略有不同。Q3:神經阻斷術治療後會影響走路或活動嗎?

Q4:神經阻斷術多久可以再次注射?

Q5:老人家可以施打神經阻斷注射嗎?

可以。經醫師評估後,若不適合手術或疼痛嚴重影響生活,神經阻斷是一項安全的替代治療。

Q6:神經阻斷術治療後要注意什麼?

避免當天劇烈活動、泡澡或開車。若有糖尿病,需監測血糖變化。可在疼痛緩解後開始進行輕度復健運動。

Q7:神經阻斷術注射需要住院嗎?

不需要,屬於門診治療,注射後休息觀察約 30 分鐘即可返家。

Q8:神經阻斷和一般止痛針有什麼不同?

兩者最大的差別在於作用位置與止痛持續時間。一般止痛針(例如嗎啡或消炎止痛藥)是注射在肌肉或經由靜脈點滴,屬於全身性止痛,但效果通常僅能維持數小時;神經阻斷術則是醫師利用超音波或 X 光導引,將局部麻醉與抗發炎藥物精準注射到疼痛來源的神經周圍,屬於區域性止痛。這種治療針對性高、效果穩定,通常可維持數週到數月,同時能減少口服止痛藥或嗎啡的依賴。

#疼痛治療 #膝蓋髖關節 #超音波導引 #慢性疼痛

**本網站以介紹醫療新知與衛教宣導為目的。本內文名稱與仿單不同之處(部分為仿單核准適應症外的使用介紹,或口語化之俗稱)僅供民眾理解參考;正式療程/儀器名稱、效果等,均以醫師親自說明為準。